2025年7月13日,中国联通官网悄然上线“手机eSIM业务开通办理”页面。虽然实际功能尚未完全开放大彩配资,但这一动作标志着国内手机eSIM业务正式进入商用试验阶段。

页面信息显示,用户可选择“上门办理”或“到厅办理”两种方式,但当前前者显示“此功能敬请期待”,后者则提示“未获取到营业厅信息”。

中国联通明确表示,在eSIM手机商用试验阶段,首次办理需通过线下渠道完成。

这一进展为即将发布的超薄iPhone17Air扫清了入华障碍,同时也为华米OV等国产手机厂商铺平了道路。三大运营商在暂停eSIM业务两年后,终于开始实质性推进手机eSIM落地。

超薄设计倒逼变革,iPhone17Air引领“无卡时代”

智能手机的形态革命正推动着通信技术的演进。

据此前多方爆料,苹果即将推出的iPhone17Air将采用前所未有的轻薄设计,机身最薄处仅5.5毫米,这一突破性设计付出了巨大代价:取消实体SIM卡槽。

为实现这一极致轻薄设计,苹果工程师不得不重新评估每个元件的空间占用。

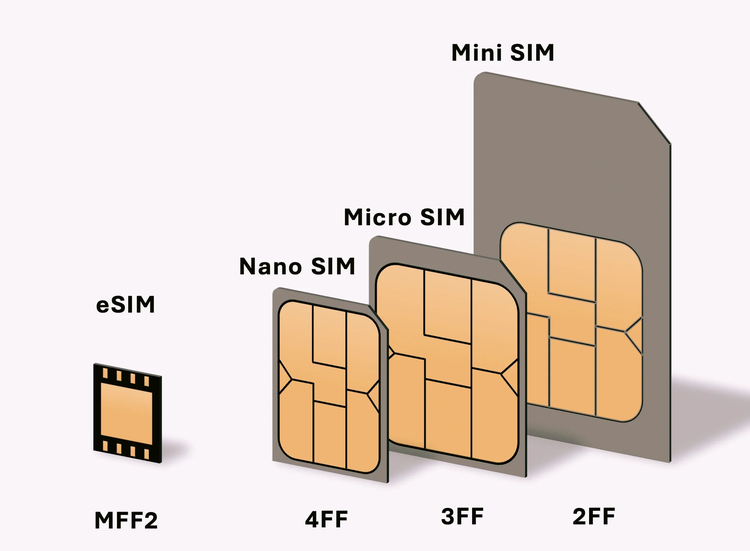

传统nano-SIM卡槽及其周边结构占据了约0.3毫米的厚度及宝贵的内部空间,这在5.5毫米的机身中显得尤为奢侈。

设计决策让苹果与国内运营商展开了深度博弈大彩配资。

2023年7月,三大运营商曾以“安全升级”为由暂停eSIM业务办理,已开通的用户虽可继续使用,但新用户无法申请。

这一暂停对苹果的国内布局构成直接威胁。没有eSIM支持,仅支持eSIM的iPhone17Air将在中国市场寸步难行。行业分析师指出,苹果凭借其市场影响力正积极推动运营商加速eSIM落地。

回顾SIM卡发展史,从普通SIM到MicroSIM再到NanoSIM,每一次尺寸缩减都伴随着苹果的率先采用。

国内eSIM发展并非一帆风顺

2024年公安部数据显示,利用eSIM的诈骗案同比激增37%,其认证、加密与防护标准长期低于实体SIM卡,形成明显的安全缺口。在安全压力下,2023年7月三大运营商相继发布公告,暂停受理eSIM手表一号双终端业务及独立eSIM卡的办理申请。公告仅以“业务维护升级”为由,但业内普遍将“安全性不足”视为主要原因。

过去两年间,运营商采取了谨慎的渐进策略:优先在物联网和智能穿戴领域恢复eSIM业务。中国移动重启eSIM后,率先支持OPPOWatchX2系列提供“一号双终端”服务。

当用户开通该业务后,智能手表可共享手机号码的话费及流量套餐,实现手机与手表双端独立通话功能。“出门遛狗、跑步,忘带手机也没关系”OPPO在宣传中如此描述其便利性。

中国联通则携手中兴通讯推出基于eSIM技术的云电脑PAD产品,并合苹果合作,成为目前iPad独家的eSIM卡网络运营商。

截至今年7月,中国联通已在25个省市恢复eSIM业务,但主要服务对象仍是物联网设备及可穿戴设备。

eSIM首发之争大彩配资,华为新机或拔头筹

在苹果紧锣密鼓推进eSIM落地的同时,华为正悄然布局一场首发争夺战。多家消息源确认,华为计划于今年9月发布支持eSIM的三折叠旗舰手机,可能命名为MateXT2或MateXTs。

这一时间点具有战略意义。

苹果iPhone17系列预计将在9月中旬发布,而华为选择9月初发布新机,若时间表不变,华为有望成为国内首家搭载eSIM的智能手机厂商。

华为新机取消物理SIM卡槽的决定与其三折叠屏设计需求密切相关。毕竟采用eSIM技术后,省出来的空间能干不少事,不管是电池布局还是机身轻量化,这个变化对折叠机尤其重要。

除eSIM外,MateXT的升级款还将搭载低轨卫星直连技术(首发将于MateX6搭载),在没有传统信号覆盖的区域实现直接上网。这一创新将华为在极端环境下的通信能力推向了新高度,重塑了旗舰手机的通信标准。

“当其他厂商还在解决有无卫星功能时,华为已跨入了宽带互联的新阶段。”一位业内人士如此评价华为的技术布局。

eSIM与vSIM的区别是什么

随着eSIM的推进,消费者需厘清两种易混淆的技术概念:eSIM与vSIM(虚拟SIM)。二者虽同属“无卡”技术范畴,但实现路径和用户体验存在显著差异。

eSIM本质上是嵌入式SIM卡,一种直接焊接在设备主板上的芯片级解决方案。用户无需插拔实体卡,但需通过运营商“空中写卡”方式远程配置号码和套餐。eSIM技术标准由GSMA制定,具有全球统一规范。

vSIM则是完全虚拟化的解决方案,无需任何实体芯片。通过软件方式在设备上生成虚拟身份,直接连接移动网络。这种技术常见于全球上网服务,用户可一键切换不同国家地区的网络套餐,代表之一就是华为的「天际通」服务。

eSIM普及将带来多重用户体验革新。多设备无缝互联让手表、平板共享手机号码成为可能;国际漫游成本有望降低70%;设备可靠性提升,消除卡槽进液、震动导致的接触不良问题;每年减少数十亿张塑料SIM卡的生产浪费。

不过,普及仍面临挑战。数据显示有73%的老年用户偏好实体卡,资费细则尚不明确,安全风险仍需警惕。初期仅高端机型支持eSIM,中低端手机将保留“实体+eSIM”双方案。

运营商集体发力,eSIM全国铺开进入倒计时

中国联通的页面测试并非孤立事件,三大运营商目前正在加速推进eSIM业务落地,力求在9月前完成技术准备。作为先行者,中国联通已在25个省市恢复eSIM服务支持。

中国移动的eSIM系统优化接近完成,全国铺开已进入倒计时,只待最终的业务上线指令。

相对滞后的中国电信也在积极行动。内部消息称,该公司正加速制定行业规范,预计年内跟进开放eSIM业务。

运营商态度转变背后是产业生态的成熟。经过两年技术研发,eSIM安全管控取得显著进展。

同时,国内eSIM产业链已初具雏形:紫光展锐、翱捷科技等芯片厂商具备eSIM芯片量产能力;移远通信、广和通等模组厂商推出大量支持eSIM的蜂窝模组。

利益平衡仍是关键挑战。eSIM技术可能加剧用户转网竞争,运营商需防范“空中写卡”被用于诈骗的安全风险。

市场研究机构GSMA预测,2025年年底,全球eSIM智能手机连接数将达10亿,到2030年这一数字将飙升至69亿,占智能手机连接总数的四分之三。

对老年用户而言,73%的人仍偏好实体SIM卡。eSIM的资费标准尚未明确,运营商还需要防范“空中写卡”被用于诈骗的安全风险。

但无论挑战如何大彩配资,手机通信的无卡时代已经拉开帷幕。

驰盈策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。